エシカル・スピリッツ株式会社(本社:東京都台東区 / 代表取締役CEO:小野力 / 以下 エシカル・スピリッツ)が、国立研究開発法人森林研究・整備機構・整備機構 森林総合研究所の技術を基に“木そのものを粉砕して発酵・蒸留する”前人未到の酒づくりに挑む。未利用の間伐材を原料化し、香りとテロワールを備えた新カテゴリー「木の酒」を生み出す試みだ。大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン出展を機に、その技術と循環経済モデルが一気に可視化された。

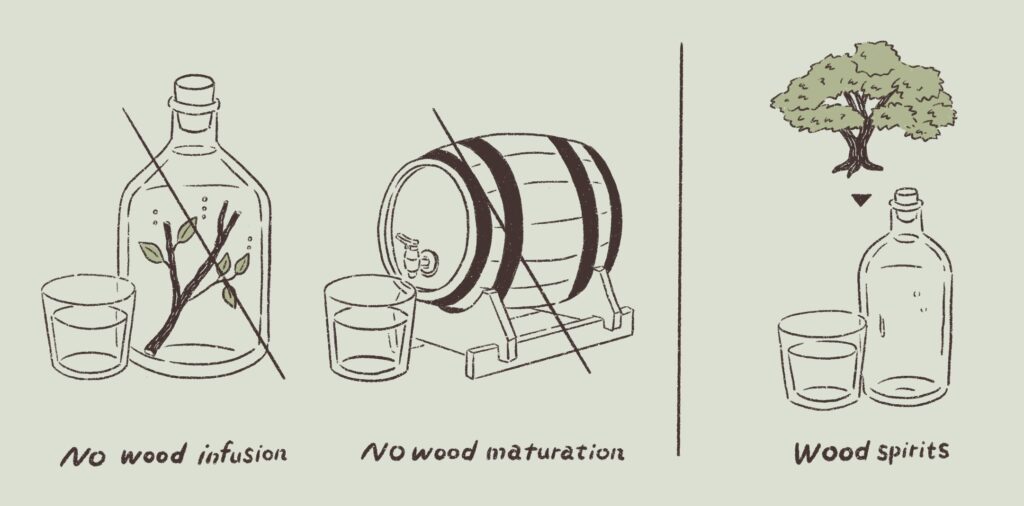

木を「樽」から「原料」へ。湿式ミリングが拓く新しい蒸留のフロンティア。

ウイスキーが樽で熟成の個性を得るように、これまで“木の酒”と呼ばれてきた多くは器としての木に依存してきた。WoodSpirits が転換したのは、木を容器ではなく原料へ引き戻す発想である。森林総合研究所が開発した湿式ミリング処理により、木材を天然水とともに微粉砕してスラリー状にし、酵母が糖化・発酵できる状態へと導く。木質繊維の奥に眠る成分に酵母の働きを届かせ、最後は蒸留で香味を立ち上げる。樽香や木質オイルの注入では到達し得なかった“木そのもののエッセンス”を、液体のボディに宿すアプローチだ。

原料には、森の健康維持に不可欠な間伐の過程で生まれる未利用材を用いる。日本の国土の約7割を占める森林は、担い手の減少と収益性の低さが課題になっている。もし木が「飲料」という新たな市場価値を持てば、林業従事者の所得改善と人材回帰、適切な森林管理の循環が回り出す。エシカル・スピリッツが描くのは、嗜好品としての酒と公共財としての森林を、一本のボトルで接続する新たな経済圏だ。

大阪・関西万博では、人類初の「木の酒」の香り体験が用意された。スギ、ミズナラ、ヤマザクラ、クロモジ、と樹種ごとに異なる芳香は、ボタニカルの選定で個性を競ってきたクラフトジンの文脈にも親和的だ。従来の蒸留では副素材だった木が、発酵の主役になったとき、香りの層はどう変わるのか。嗅覚は産地・樹齢・加工の差異までも掬い取り、“ウッド・テロワール”という新しい評価軸を提示するだろう。

また技術だけでは、循環は完成しない。WoodSpirits は、研究機関との共同研究・特許実施許諾により科学的裏打ちを確保しつつ、香りの提示に留める展示設計で安全と倫理に配慮した。商流においては、未利用資源の調達、香味設計、規制対応、ブランド体験までを一気通貫で編み上げるスタートアップの機動力を活かす。蔵前を拠点とする同社の既存プロダクト群は、体験導線(直営ストア/バー)を伴う発信力を持ち、未知のカテゴリーを市場に定着させるための“文化装置”として機能する。

「木の酒」は、資源循環・地域林業・発酵科学・クラフト文化が交差する交点で生まれた。木を伐り、砕き、酵母に託し、蒸留で結晶させる。このプロセス自体が、自然の時間と人の技術の折衷だ。世界初の挑戦は、酒の未来だけでなく、森の未来をも更新しようとしている。グラスに立ちのぼるのは、蒸留所の香りだけではなく、日本の森の息吹そのものかもしれない。