電力の需給調整と再エネの有効活用という難題に対し、竹中工務店が画期的な技術を実証に移した。大阪・舞洲の既設帯水層蓄熱システム(ATES)を活用し、余剰再生可能エネルギーを「冷房エネルギー」として地下に蓄えるシステムが稼働を開始。世界初となる多重蓄熱機能と短周期運転を可能にしたこの新技術は、電力の変動と建物の冷房需要をなめらかにつなぐ、脱炭素時代の次世代エネルギーインフラとして注目される。

“地下水”がエネルギー貯蔵庫に。 再エネの「受け皿」となる帯水層蓄熱技術。

再エネは、太陽光や風力といった持続可能な電源として注目されているが、供給の不安定さが普及拡大の壁になってきた。特に春や秋は冷暖房需要が低く、発電量が需要を大きく上回る時間帯には「余剰電力」が発生し、系統のバランス調整が難しくなる。この課題に対して竹中工務店が示した解は、地中に広がる「帯水層」だ。

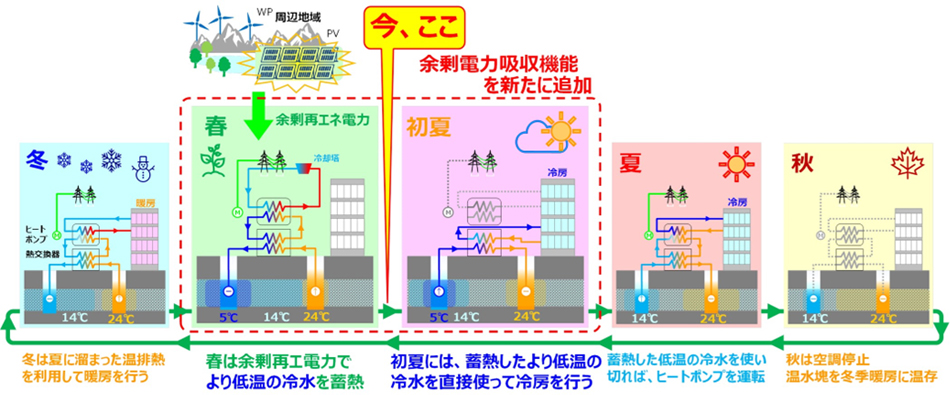

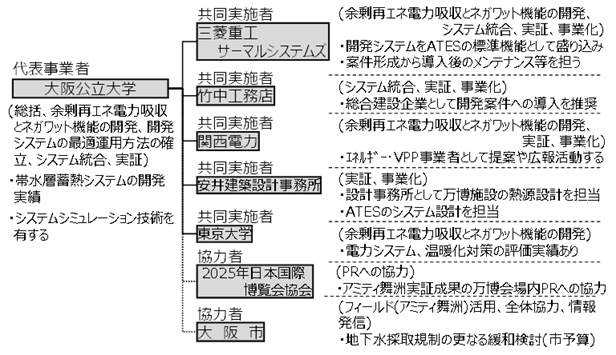

今回、竹中工務店は大阪公立大学、三菱重工サーマルシステムズ、関西電力、安井建築設計事務所、東京大学と連携し、帯水層蓄熱(ATES)をベースとした新システムを構築。2024年11月~2025年3月にかけて暖房運転で13℃まで温められた地下水を、再エネの余剰電力を用いて5℃まで冷却し、新たに蓄えることに成功した。

電気を“冷気”に変換して貯める。コスト効率と環境負荷の両立。

本システムの革新性は、世界初となる「多重蓄熱機能」と「短周期蓄熱・放熱機能」を備え、必要なタイミングで再エネを吸収し、必要な時に冷房として放出できることだ。特筆すべきは、蓄電池や水素のように高コスト・高設備負荷を伴わず、自然地形と水の物理特性を活かして熱を貯められる点にある。

具体的には、九州エリアなどで卸電力市場の取引価格が極端に低くなる(0.01円/kWh)時間帯を「余剰再エネ」と見なし、ヒートポンプを稼働。約140kWの出力で計270時間の吸収運転を行い、冷熱井に5℃の地下水を10,000m³蓄えた。7月からは、冷房利用時の揚水温度上限を13℃に設定し、「見做し充放電効率」70%という高効率での運用が目標とされている。

建築×再エネが描く、地域循環型エネルギー社会のリアリティ。

実証の舞台となったのは、大阪市の「アミティ舞洲 障がい者スポーツセンター」。既存のATES設備を活かし、追加設備とのシームレスな連携が可能だったことで、実証試験の加速につながった。これは再エネ導入のコストを抑えながら、既存インフラの価値を最大限に引き出すモデルケースでもある。

竹中工務店は、建築分野で長年培った環境設計技術と施工力を活かし、地域と建築、エネルギーを一体化した“脱炭素まちづくり”を推進している。すでに帯水層蓄熱の実用化事例を持つ同社は、今後も電力吸収機能付きATESの全国展開や新築・既存建築への導入提案を進めていく方針だ。