★要点

パンの通信販売&フードロス削減サービス「rebake」が“食品ロス削減月間”に合わせ、40個超を詰める大容量ロスパンセットと、背景と実践をまとめた『ロスパンの教科書』の一般販売を開始。全国のパン屋と生活者をつなぎ、余剰を価値に変える循環を加速。

★背景

日本の食品ロスは年間約464万トン。人手不足と原材料高で小売・飲食の在庫最適化が難しくなるなか、配送・冷凍技術とD2Cが整い、余剰を“売れるタイミング”に再配置する仕組みが普及段階へ。

売れ残りは、失敗ではない。店頭で“まだある”を抱えたパンを、食べたい人へ最短距離で届ける。その当たり前を、仕組みで回すのが「rebake」だ。10月、国の“食品ロス削減月間”に合わせ、同社は二つの一手を打つ。40個以上を詰め込んだ大容量セットと、現場の声と知恵を束ねた『ロスパンの教科書』。パンの行き先を変えれば、気持ちも変わる。循環の実装だ。

まとめて買う、まとめて救う——40個超の“大容量セット”

通常10〜15個の詰め合わせを一気に拡張。40個以上のロスパンを冷凍で直送し、家庭の冷凍庫を“第二の売り場”に変える。価格は送料込み5,980円。忙しい平日の朝食、部活や塾前の補食、週末のブランチ——解凍リズムに暮らしを合わせれば、無理なく食べ切れる。店舗側は在庫を一括で捌け、仕込みの心理的負荷が軽くなる。物流と冷凍の掛け算で、余剰のピークを平準化する打ち手だ。

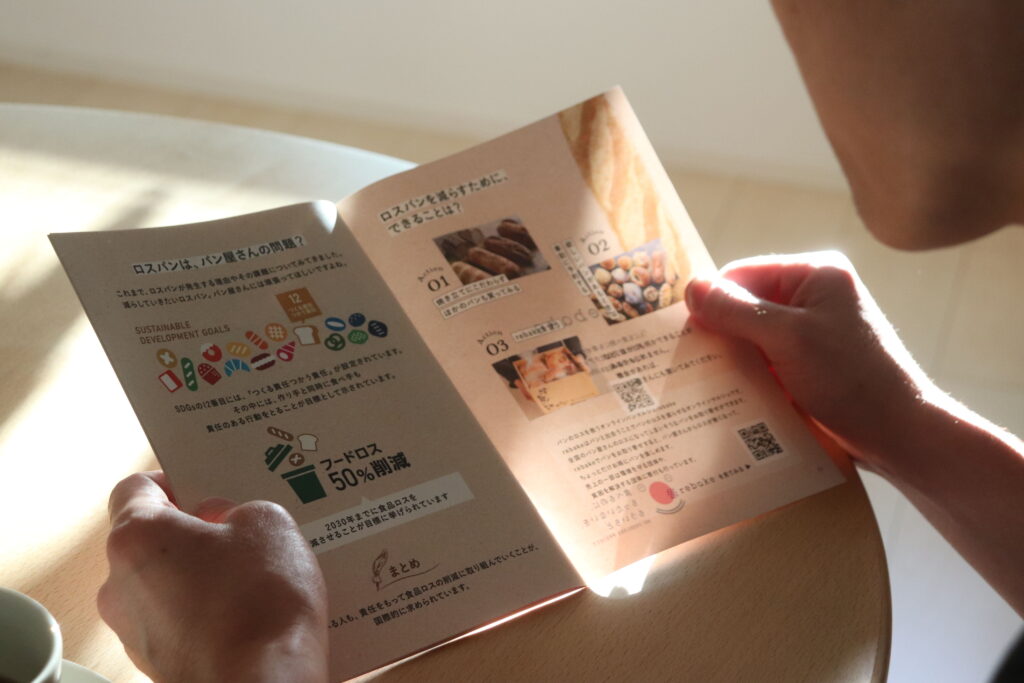

背景を知ることが、行動を変える——『ロスパンの教科書』

もう一つの仕掛けは“読み物”。『ロスパンの教科書』(300円・送料込み、限定150部)は、なぜロスが生まれるのか、職人の声、家庭でできる工夫をやさしく整理した薄い本だ。イベント配布に限っていた内容を、初めてオンラインで一般販売。知識を買い物に接続し、消費を意思に変える。小さな冊子は、行動のトリガーになる。

“余剰=価値”へ——プラットフォームが担う再配置。

rebakeには1500超の加盟ベーカリーがあり、利用者は18万人規模。店頭販売時の読み違い、天候急変、イベントの伸び悩みなど——不確実性の残差を、需要のある家庭へ移す“再配置エンジン”がこの企画。冷凍と箱詰めの標準化、発送UI、レビューの循環。職人の手間と時間を“おいしい”で回収する設計で、価値の棄損を防ぐ。余剰は失敗ではなく、配る順番の問題に変わる。

数字のリアル——464万トンの中のパン。

食品ロスは年間約464万トン(令和5年度推計)。家計の節約ムードと原価高騰の板挟みで、作り控えは簡単ではない。パンは“出来たて価値”が高い一方、冷凍で持続性が確保しやすいカテゴリー。作りたての山を冷凍が受け止め、配送が“食べたいとき”へ橋渡しする。流通の“時間の壁”を越えると、賞味期限は寿命ではなく概念になる。

大容量セットは家庭向けの最適解だが、伸ばししろはまだある。保育園・学童・高齢者施設などの業務用窓口、地域の冷凍ロッカー受け取り、学校での食育と教科書の連携。余剰が出やすい連休前、台風シーズンなど需給がブレる時期に、可視化ダッシュボードで“買い支え”を呼びかける仕組みも効く。需要の可視化は、職人の仕込み判断を支えるセーフティネットになる。

・ホームページ:https://rebake.me/

・instagram:https://www.instagram.com/rebake_bread/

・Facebook: https://www.facebook.com/rebake.me

・X: https://twitter.com/rebake20002031

あわせて読みたい記事

【“もったいない”が、ごちそうに】和牛端材を価値に変える——「モッタイナイビーフ」の“とろける旨みコンビーフ”

フードロス削減に向けた新たな挑戦!国産乾燥野菜「野菜を食べる」シリーズが販売開始

【収穫食材の鮮度をそのまま都市へ 】「NEWoMan TAKANAWA」の「ZEROCORNER (ゼロコーナー)」で、鮮度保持技術「ZEROCO」を食体験する。

余ったパンから、クラフトビールづくり。「Hiroshima Bread Beer“the Bread Ale”」